| 26.12.2013 Хронологическая таблица(187... [787] | |

| 26.12.2013 Хронологическая таблица(149... [765] | |

| 26.12.2013 Хронологическая таблица(862... [1386] | |

| 26.12.2013 Учения под Тоцком и Семипал... [1142] | |

| 25.12.2013 Из концлагеря в ГУЛАГ [673] | |

| 25.12.2013 Красная Армия летом 1941 го... [727] | |

| 25.12.2013 Миллион под трёхцветным фла... [800] | |

| 25.12.2013 Мюнхенский сговор - пролог ... [915] | |

| 25.12.2013 Пакт Молотова-Риббентропа -... [1081] | |

| 25.12.2013 Была ли Россия "тюрьмо... [1702] | |

| 25.12.2013 Религиозный рационализм как... [991] | |

| 25.12.2013 Земские соборы [7173] | |

| 24.12.2013 Миф о вековечной бедности п... [709] | |

| Допетровская Русь [2] |

| Российская Империя [2] |

| СССР до Великой Отечественной [2] |

| Великая Отечественная [2] |

| СССР после Великой Отечественной [2] |

| Полезно [3] |

| Главная » Статьи » СССР до Великой Отечественной |

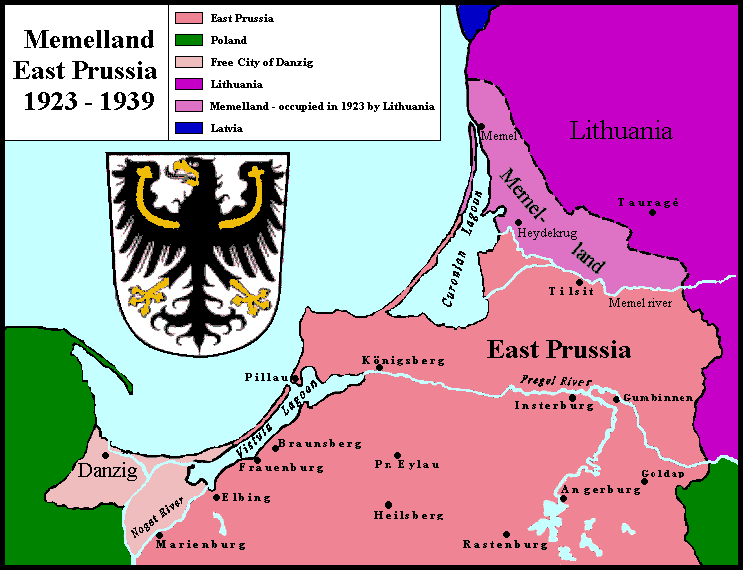

| Пакт Молотова-Риббентропа - политика прагматизма Мюнхенский сговор, про который мы писали в прошлой статье, развязал Гитлеру руки. После Чехословакии следующей жертвой стала Румыния. 15 марта 1939 г. германские войска вторглись в Чехословакию и приблизились на пушечный выстрел к румынским границам. На следующий день Гитлер потребовал от Румынии немедленного подписания экономического соглашения при максимально благоприятных уступках в пользу Германии. Румынский посланник в Лондоне В. Тиля даже заявил в английском Форин оффисе о том, что Германия предъявила Румынии ультиматум с требованием согласиться на немецкую монополию в румынской торговле и экономике, в противном случае над Румынией нависала угроза расчленения по аналогии с Чехословакии и превращения в протекторат[1]. 18 марта нарком иностранных дел СССР Литвинов сообщил английскому послу в России Сидсу, что советское правительство предлагает созвать совещание из представителей СССР, Англии, Франции, Польши и Румынии. 19 марта Галифакс заявил советскому полпреду в Лондоне, что созыв предложенной Советским правительством конференции был бы «преждевременным». Указанное советское предложение было передано также французскому правительству, однако от Франции не было получено вообще никакого ответа[2]. 23 марта 1939 года в Бухаресте был подписан германо-румынский договор. Румыния обязывалась развивать свою экономику в соответствии с потребностями Германии. Договор определял сумму немецких торговых кредитов и военных поставок Румынии (250 млн. нем. марок). Предусматривалось создание в румынских портах и других стратегически важных пунктах "свободных зон" для строительства германских складов, нефтехранилищ и других объектов. Германии предоставлялось право строить в Румынии железные и шоссейные дороги по своему усмотрению[3]. Следующей жертвой стала Литва. После окончания Первой Мировой войны Мемель(литовское название Клайпеда) и Мемельская область, входившая в состав Восточной Пруссии, находилась под коллективным управлением стран Антанты. В 1922 году Мемель получил статус «вольного города», как и Данциг (Гданьск). В 1923-м литовское правительство спровоцировало в Мемеле «народное восстание». «Народ», состоявший из переодетых литовских солдат, потребовал присоединения края к Литве, что в итоге и было реализовано. 12 декабря 1938 года в Клайпеде прошли выборы в городское самоуправление, в результате которого победила «немецкая партия», которая заявила о желании жителей воссоединиться с Германией.

20 марта 1939 г. правительство Литвы приняло ультиматум Берлина о присоединении Мемеля и Мемельской области к Германии - в обмен на «свободную зону» в порту и «режим наибольшего благоприятствования» в германо-литовской торговле. В город вошли немецкие танки, приезжал и произносил речь Гитлер. Мемель стал крупной немецкой военно-морской базой[4]. Далее должна была быть очередь Польши. После Первой мировой войны Гданьск по Версальскому мирному договору (1919) получил статус вольного города и находился под управлением Лиги Наций. Договор также передавал Польше территории, дававшие ей доступ к Данцигу, т. н. Данцигский коридор (или Польский коридор), который отделял Восточную Пруссию от Германии. Большую часть населения города (95 %) составляли немцы, но поляки имели право на свои собственные учреждения, например школы, библиотеки и т. п. Кроме того, по Версальскому договору Польше было предоставлено ведение иностранных дел Данцига и управление железнодорожным сообщением вольного города.

Во время переговоров на Версальской конференции 1919 года тогдашний премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж предупреждал, что передача свыше 2 млн. немцев под власть поляков «должна рано или поздно привести к новой войне на востоке Европы»[5]. Английский автор М. Фоллик писал в 1929 г., что «..из всего более немецкого в Германии Данциг является самым немецким…Рано или поздно Польский коридор стал бы причиной будущей войны. Если Польша не вернет коридор, она должна быть готова к самой гибельной войне с Германией, к анархии и, возможно, к возвращению в состояние рабства, из которого только недавно освободилась»[5]. Иоахим Фест в третьем томе биографии Гитлера «Адольф Гитлер» пишет, что Гитлер в беседе с главкомом немецких сухопутных войск Браухичем 25 марта говорил о нежелательности насильственного решения вопроса о Данциге, однако считал все-таки заслуживающей обсуждения военную акцию против Польши при «особо благоприятных политических предпосылках » 21 марта английский посол в Москве Сидс вручил наркому иностранных дел СССР М. Литвинову проект декларации СССР, Англии, Франции и Польши, которая звучала следующим образом[6]:

Однако уже 23 марта 1939 года Чемберлен в палате общин заявил, что «не хочет создавать в Европе противостоящие друг другу блоки». Декларация так и не была подписана. Чемберлен по-прежнему относился к Советскому Союзу с глубокой неприязнью. Писатель Фейлинг в своей книге «Жизнь Невилла Чемберлена» приводит следующее высказывание английского премьер-министра в личном письме от 26 марта 1939 года: «Я должен признаться в глубочайшем недоверии к России, я ни капли не верю в ее способности вести успешные наступательные действия, даже если бы она хотела. И я не доверяю ее мотивам»[7]. 1 апреля 1939 года мировая пресса сообщила, что кабинет Чемберлена, отказавшись от политики умиротворения, дал Польше обещание защитить её в случае нападения. 13 апреля аналогичные гарантии были даны Англией Греции и Румынии[8]. Английское правительство предложило СССР дать Польше и Румынии такую же одностороннюю гарантию, какую Великобритания дала Румынии и Греции. Чуть ранее, 11 апреля, Литвинов писал советскому послу во Франции Я.З. Сурицу[9]

Предыдущие события не без основания дали Гитлеру повод думать, что Англия за Польшу воевать не будет. Более того, в 1939 году Великобритания практически не имела сухопутной армии. Как мы знаем, так и случилось – после нападения Германии на Польшу Англия объявила Третьему Рейху войну, но никакой реальной помощи полякам не оказала. 11 апреля 1939 года Гитлер утвердил план нападения на Польшу (план «Вейс»)[10]. Вот первый пункт плана:

27 апреля Англия ввела всеобщую воинскую повинность. В своем выступлении 28 апреля 1939 г., транслируемом практически на весь мир, Гитлер заявил, что англо-польский договор является свидетельством «политики окружения», проводимой Англией против Германии, и натравливания на неё Польши. В итоге, по словам Гитлера, заключив антигерманский договор с Англией, Польша сама нарушила условия германо-польского пакта о ненападении 1934 года. Настроенное более решительно, чем Чехословакия, польское правительство не поддалось на угрозы Гитлера, и начало мобилизацию. Гитлер и это использовал для обвинения Польши в агрессивности, заявив, что военные приготовления Польши вынуждают его мобилизовать свои войска. 14 апреля министр иностранных дел Франции Ж. Бонне предложил СССР обменяться письмами следующего содержания[11]:

Ощущение надвигавшейся войны заставило французов изменить свою высокомерную политику в отношении СССР. Вот что писал Суриц, когда передавал письмо Бонне в Москву[9]:

В ответ на французские и английские инициативы 17 апреля 1939 года Москва предложила заключить англо-франко-советский договор о взаимопомощи следующего содержания[11]:

На эти предложения Франция 25 апреля ответила согласием. При этом французским правительством были сделаны замечания к советским предложениям. Номера замечаний соответствуют номерам пунктов предыдущего документа[12].

Англичане же на сотрудничество настроены не были. 19 апреля 1939 г. на заседании английского правительственного комитета по вопросам внешней политики обсуждалась записка статс-секретаря министерства иностранных дел А. Кадогана, где он писал[13]:

26 апреля на заседании английского правительства министр иностранных дел лорд Э. Галифакс заявил, что «время ещё не созрело для столь всеобъемлющего предложения». Англия, согласно ее предложению от 8 мая и высказываниям Галифакса, была готова в той или иной степени сотрудничать с СССР в борьбе против агрессии только в том случае, если бы Германия совершила агрессию против Польши или Румынии и последние оказали сопротивление агрессору. Однако английское правительство не хотело заключать англо-франко-советский договор о взаимопомощи против агрессии, согласно которому оно было бы обязано оказывать Советскому Союзу помощь в случае нападения на него самого. Естественно, от такого варианта договора СССР отказался. В записке, врученной народным комиссаром иностранных дел СССР послу Великобритании в СССР 14 мая, говорилось[20]:

Очевидно, после этого Сталин стал задумываться о заключении соглашения с Германией, для чего был нужен жёсткий и прагматичный политик, не так непримиримо относившийся к Германии, как Литвинов. Таким политиком был Молотов. Одним из немногих голосов разума в тогдашней английской политике был убеждённый антикоммунист У. Черчилль. Вот что он говорил в палате общин 19 мая[15]:

После отставки Литвинова Гитлер впервые за шесть лет своего правления изъявил желание выслушать своих экспертов по России. Из их доклада Гитлер узнал много для себя нового, в частности — что СССР придерживается сейчас не политики мировой революции, а более прагматичного державного курса. Интерес Гитлера к России усиливался. Посмотрев документальный фильм о советских военных парадах, фюрер воскликнул: «Я совершенно не знал, что Сталин — такая симпатичная и сильная личность». Немецким дипломатам была дана команда и дальше зондировать возможности сближения с СССР. [16] Информация о том, что Германия собирается активизировать отношения с СССР, дошла до Англии. Услышав об этом, Галифакс заявил, что «не стоит испытывать особого доверия к таким сообщениям, которые, вполне возможно, распространяются людьми, желающими подтолкнуть нас к пакту с Россией»[17] На этом фоне англичане решили начать переговоры с Германией. 9 июня посол Великобритании в Германии Гендерсон посетил Геринга и заявил ему, что если бы Германия пожелала вступить с Англией в переговоры, то получила бы «не недружественный ответ». 13 июня Гендерсон встретился со статс-секретарем министерства иностранных дел Германии Вайцзекером, который в записях об этой беседе, отметил, что английский посол «явно имея поручение, говорил о готовности Лондона к переговорам с Берлином… критически высказывался об английской политике в Москве» и «не придает никакого значения пакту с Россией»[17]. Летние переговоры СССР с Англией и ФранциейСкладывавшаяся обстановка вынудила 6—7 июня Великобританию и Францию принять за основу советский проект договора. Однако, сам договор англичане заключать не собирались. Истинной их целью было затянуть переговоры, и тем самым держать Гитлера под угрозой создания могучей коалиции против него. 19 мая Чемберлен заявил в парламенте, что «скорее подаст в отставку, чем заключит союз с Советами». При этом, как уже было показано выше, союз с Гитлером также не исключался. В свою очередь, «В Париже тогда полагали, что советские власти будут ждать исхода политических переговоров с Парижем и Лондоном, прежде чем начнут официальные, даже чисто экономические контакты с Берлином», — суммирует З.С. Белоусова содержание французских дипломатических документов[16]. Английское правительство для переговоров, решавших судьбу Европы, послало в Москву рядового чиновника – начальника центрально-европейского бюро Стрэнга, в то время как со стороны СССР переговоры возглавлял нарком иностранных дел Молотов. Черчилль отмечал, что «посылка столь второстепенной фигуры означало фактическое оскорбление». Как считают В. Г. Трухановский и Д. Флеминг, направление в СССР чиновника низкого ранга было «тройным оскорблением», так как Стрэнг к тому же защищал британских инженеров, в 1933 г. обвиненных в СССР в шпионаже, а также входил в группу сопровождавших премьер-министра в его поездке в Мюнхен[18]. Францию на переговорах представлял тоже не самое высокое должностное лицо - французский посол в Москве Наджиар. Как и планировало английское правительство, переговоры затягивались, на что обратила внимание и британская пресса. Так, например, газета «Ньюс Кроникл» в номере за 8 июля дала в данной связи следующую карикатуру: в затканной паутиной комнате в окружении десятков томов британских «предложений» за 1939–1950 гг. изображен сидящий в кресле одряхлевший Чемберлен, который с помощью усиливающей звук трубки разговаривает с Галифаксом. Глава Форин Офис сообщает ему о том, что только что отправил последнее предложение. В роли курьеров выступают две черепахи, одна из которых только что вернулась из Москвы, а другая направляется туда с новыми предложениями. «Что мы будем делать дальше?» — спрашивает Галифакс. «О да, погода прекрасная», — отвечает ему Чемберлен[18]. Тем не менее, к середине июля в ходе переговоров был согласован перечень обязательств сторон, список стран, которым давались совместные гарантии и текст договора. Несогласованными остались вопросы военного соглашения и «косвенной агрессии». Под косвенной агрессией имелось в виду то, что случилось с Чехословакией – когда самих военных действий не было, но под их угрозой страна была вынуждена выполнить требования Гитлера. СССР расширил понятие «косвенная агрессия» «...Выражение «косвенная агрессия», — подчеркивалось в предложениях Советского правительства от 9 июля 1939 г., — относится к действию, на которое какое-либо из указанных выше государств соглашается под угрозой силы со стороны другой державы или без такой угрозы и которое влечет за собой использование территории и сил данного государства для агрессии против него или против одной из договаривающихся сторон, — следовательно, влечет за собой утрату этим государством его независимости или нарушение его нейтралитета»[19]. Советское правительство настаивало на распространении понятия «косвенная агрессия» на страны Прибалтики и Финляндию, хотя те этого и не просили, что было мотивировано в уже упоминавшейся записке от 14 мая:

Протест партнёров по переговорам вызвали слова «или без такой угрозы» в определении косвенной агрессии и её распространение на страны Прибалтики. Министерство иностранных дел Великобритании боялось, что такая трактовка «косвенной агрессии» может оправдать интервенцию СССР в Финляндию и Прибалтику даже без серьёзной угрозы со стороны Германии. В начале июля французский посол Наджиар предложил разрешить противоречия по поводу стран Прибалтики в секретном протоколе, чтобы не толкать их в объятия Гитлера самим фактом договора, который фактически ограничивает их суверенитет[16]. Англичане согласились с идеей секретного протокола 17 июля. Как видим, представители западных демократий оказались не чужды идее подписания секретных протоколов, касающихся судеб третьих стран. 2 августа был достигнут ещё один рубеж - принято общее определение «косвенной агрессии», однако была внесена правка, что если угроза независимости возникнет «без угрозы силы», то вопрос будет решаться путём консультаций[21]. Однако данный вариант не устраивал СССР – пример Чехословакии показывал, что консультации могут слишком затянуться. В задержке переговоров английское и французское правительства перед общественностью своих стран обвиняли Советский Союз, который по их словам выдвигает все новые и новые требования. Что было, по мнению М. Карлея, откровенной ложью — неправда то, «что Молотов постоянно выдвигал перед Сидсом и Наджиаром все новые и новые требования. Основы советской политики были четко определены еще в 1935 г… Не были новыми проблемами или «неожиданными» требованиями вопросы о «косвенной» агрессии, о гарантиях странам Прибалтики, о правах прохода и о военном соглашении. Даладье лгал, когда говорил, что советские требования… явились для него сюрпризом»[17]. 22 июля было объявлено о возобновлении советско-германских экономических переговоров. Это простимулировало англичан и французов 23 июля согласиться на советское предложение одновременно с переговорами по политическому соглашению обсуждать военные вопросы. Первоначально Англия и Франция хотели сначала подписать политическое соглашение, а потом военное. В случае, если было бы подписано только политическое, и произошла бы агрессия Германии против СССР, то Англия и Франция сами бы определяли, в каких объёмах оказывать военную помощь СССР. Поэтому СССР требовал одновременного подписания политического и военного соглашения, чтобы размеры военной помощи были чётко прописаны. Как уже говорилось выше, англичане и французы стремились прежде всего затянуть переговоры, поэтому их делегация для ведения переговоров по военным вопросам, которую со стороны англичан возглавлял адмирал Дракс, а со стороны французов – генерал Думенк, отправилась в СССР на тихоходном товаро-пассажирский пароходе "Сити оф Эксетер", который приплыл в Ленинград только 10 августа. В Москву делегация прибыла 11 августа. Для сравнения напомним, что во время Мюнхенского сговора английский премьер-министр Чемберлен счёл для себя возможным первый раз в жизни сесть на самолёт, чтобы побыстрее прилететь к Гитлеру. Состав английской делегации говорил о том, что серьёзных намерений по подписанию соглашений Англия не имеет. Вот что писал 1 августа посол Германии в Великобритании Г. Дирксен в донесении статс-секретарю министерства иностранных дел Германии Э. Вейцзекеру[22]:

Глава французской миссии генерал Думенк говорил, что «никакой ясности и определенности» в данных ему инструкциях не было. Более того, делегации не обладали полномочиями вести переговоры: «Это просто не укладывалось ни в какие рамки, — писал позже Дракс, — что правительство и Форин Оффис отправили нас в это плавание, не снабдив ни верительными грамотами, ни какими-либо другими документами, подтверждающими наши полномочия». Думенк высказывался почти идентично[17]. Тем не менее, переговоры начались. По англо-французскому плану СССР должен был присоединиться к обязательствам этих стран в отношении Польши и Румынии. СССР вполне логично требовал, чтобы эти страны хотя бы разрешили пропуск советских войск по своей территории. Иначе невозможно было бы войти в соприкосновение с немецкими войсками, если бы те атаковали, например, Польшу с западной границы. Поляки, однако, в силу давней враждебности к России, были против. 19 августа польский министр иностранных дел Бек по указанию маршала Рыдз-Смиглы дал французскому послу Ноэлю отрицательный ответ на вопрос о возможности прохода советских войск через польскую территорию, заявив, что поляки «не могут ни в какой форме обсуждать вопрос об использовании части национальной территории иностранными войсками»[23]. Более того, Даладье дал Думенку указания не идти ни на какое военное соглашение, которое оговаривало бы право Красной Армии на проход через Польшу. Французский посол Наджиар писал: «Польша не хотела входить в такое соглашение... а англо-французы не слишком настаивали…Мы хотим хорошо выглядеть, — а русские хотят вполне конкретного соглашения, в которое вошли бы Польша и Румыния»[17]. 21 августа маршал К. Ворошилов сделал следующее заявление[24]:

Что касалось определения размеров военной помощи, которую стороны должны были оказать друг другу, то англичане и французы тут тоже избегали конкретики, которую как раз требовал СССР. Когда адмирал Дракс сообщил английскому правительству запросы советской делегации, то Галифакс на заседании кабинета министров заявил, что он «не считает правильным посылать какой-либо ответ на них»[17]. Переговоры о военном соглашении оказались фактически сорваны. Что же крылось за нежеланием англичан и французов подписывать соглашение с СССР? Вот что писал по этому поводу Л. Коллье, глава северного департамента английского МИД в 1935—1942. годах[17]:

Ещё весной 1939 года Чемберлен, размышляя о позиции своей страны в создавшейся обстановке, полагал, что Россия, а не Германия, представляет собой главную угрозу западной цивилизации[25]. В итоге недальновидная политика Франции и Англии привела к срыву переговоров. Луи Фишер, известный американский журналист и историк в сентябре 1939 года попросил у британцев эксклюзивной информации для статьи, осуждавшей советскую политику. Галифакс отказал ему, заявив «...не так уж невероятно, что эти материалы заставят краснеть нас самих». Переговоры с Германией

Следующий активный этап переговоров начался летом. 28 июня 1939 года посол Германии в СССР Шуленбург в беседе с Молотовым заявил, что «..германское правительство желает не только нормализации, но и улучшения своих отношений с СССР». Вот как описывает свою беседу с Шуленбургом Молотов далее[26]:

18 июля Е. Бабарин, советский торговый представитель в Берлине передал К. Шнурре подробный меморандум о торговом соглашении, в котором фигурировал возросший список товаров для обмена между двумя странами, и сообщил, что если незначительные разногласия между сторонами будут улажены, то он уполномочен подписать соглашение в Берлине. Из отчета о встрече, который представил доктор Шнурре, явствует, что немцы остались довольны. "Такой договор, - писал Шнурре, - неизбежно окажет влияние по крайней мере на Польшу и Англию". Через четыре дня, 22 июля, советская пресса сообщила, что в Берлине возобновлены советско-германские торговые переговоры[14]. 3 августа Риббентроп отправил Шуленбургу в Москву телеграмму с пометкой "срочно, совершенно секретно":

15 августа Шуленбург зачитал Молотову послание Риббентропа, настаивающего на срочном сближении двух стран, и сообщил, что немецкий министр иностранных дел готов немедленно прибыть в Москву для урегулирования советско-германских отношений. 17 августа последовал официальный ответ Молотова:

К 17 августа советское руководство уже поняло, что англичане и французы не намерены заключать договор с СССР, и решило заключить пакт с Германией, чтобы получить определённость в военно-политическом плане на ближайшее время. 21 августа были подписаны советско-германские торговые соглашения. 23 августа в Москву прилетел Риббентроп. Интересно, что под Великими Луками советские зенитчики по ошибке обстреляли самолет Риббентропа, направлявшегося в Москву. Их не предупредили о маршруте полета, они были застигнуты врасплох и стреляли даже без прицелов[27]. В этот же день был подписан договор о ненападении, вошедший в историю как пакт Молотова-Риббентропа. К пакту прилагался секретный протокол, описывавший разделение сфер влияния Германии и СССР в Европе. К сфере интересов СССР в Прибалтике, согласно протоколу, относились Латвия, Эстония и Финляндия, а у Германии — Литва; в Польше раздел проходил по линии Нарев-Висла-Сан, Вильнюс переходил от Польши Литве. При этом, сам вопрос о том, желательно ли с точки зрения интересов договаривающихся сторон сохранение польского государства, предоставлялся «ходу дальнейшего политического развития», но в любом случае должен был решаться «в порядке дружественного обоюдного согласия». Кроме того, СССР подчеркнул свой интерес к Бессарабии, а Германия не возражала против интересов СССР в этом регионе Румынии.

Молотов подписывает договор, за ним Риббентроп, справа Сталин Последствия пакта и его значение1.Присоединение территорий.Польша

Раздел Польши в 1939 году Пакт позволил воссоединить украинский и белорусский народы, когда соответствующие территории Польши, полученные ею в 1921 году после подписания Рижского мирного договора, завершившего советско-польскую войну 1919-1921 годов, вошли в состав СССР после раздела Польши между Германией и СССР в сентябре 1939 года. Стоит ли осуждать СССР за то, что он ввёл войска на территорию Польши тогда, когда польское правительство уже бежало, а польская армия потерпела поражение? Как уже говорилось, эти территории Польша получила только в 1921 году. Подавляющее большинство населения на этих территориях составляли белорусы и украинцы, которые в Польше того времени терпели дискриминацию по национальному признаку. Врядли воссоединение украинского и белорусского народов можно назвать исторически несправедливым актом. Проиллюстрируем тезис о том, что украинцы и белорусы в Польше находились не в лучшем положении. Вот что пишет П.Г. Чигиринов в книге «История Белоруссии с древности до наших дней»:

В 1938 г. в Восточной Польше около 100 православных храмов были либо разрушены, либо переданы под юрисдикцию Римской католической церкви. К началу Второй мировой войны на территории Западной Белоруссии не осталось ни одной белорусской школы и сохранились только 44 школы с частичным преподаванием белорусского языка. А вот что пишет канадский историк украинского происхождения Орест Субтельный, сторонник независимости Украины и критически относящийся к советской власти[29]:

Прибалтика Во первых, необходимо отметить, что прибалтийские государства в 1930 е годы вовсе не были демократическими, а совсем даже наоборот. В Литве в 1927 году глава правящей профашистской партии «Таутининкай саюнга» Антанас Сметона объявил себя «вождём нации» и распустил парламент. Вплоть до 1 ноября 1938 года в стране действовало военное положение (отмененное по требованию гитлеровской Германии в связи с событиями в Клайпеде). В Эстонии в марте 1934 года в результате переворота была установлена диктатура лидера Аграрной партии Константина Пятса. Парламент был распущен, а все политические партии запрещены. В Латвии в том же 1934 году диктатором стал лидер «Крестьянского союза» Карл Ульманис. Значительная часть населения Прибалтики симпатизировала СССР. Вот что сообщал в МИД Великобритании посланник в Латвии К.Орд: Из шифротелеграммы №286 от 18 июня 1940 г.:

Из шифротелеграммы №301 от 21 июня 1940 г.: «Братание между населением и советскими войсками достигло значительных размеров». 26 июля 1940 года лондонская «Таймс» отмечала:

Финляндия Первоначально СССР не собирался воевать с Финляндией и пытался добиться уступки Финляндией части Карельского перешейка в обмен на вдвое большие по площади, но менее пригодные для сельскохозяйственного использования территории в Северной Карелии, а также передачи СССР в аренду нескольких островов и части полуострова Ханко (Гангут) под военные базы. Карельский перешеек был стратегически важен для СССР – ведь в 1939 году советско-финская граница проходила всего в 32 км. от Ленинграда – крупнейшего центра промышленности, второго по величине города страны и важного транспортного узла. Более того, территория Западной Карелии не являлась исконно финской, а была получена Финляндией в 1920 году по Тартускому миру после советско-финской войны 1918-1920 годов. Территория Выборгской губернии была отвоёвана Петром Первым у Швеции в ходе Северной войны (ни о какой независимой Финляндии речи тогда не шло), а в конце 1811 г. согласно манифесту императора Александра Первого Выборгская губерния (куда входила и Питкяранта) вошла в автономное Великое княжество Финляндское. За 90 лет нахождения в составе Российской Империи она значительно обрусела и многие её жители «никакого, кроме русского языка» не знали. И уж тем более исконно финской территорией не был крупный центр православия остров Валаам на Ладожском озере, хотя формально до революции 1917 г. он входил в состав Финляндского княжества Российской империи, а после 1917 года отошедший независимой Финляндии.

территориальные изменения после советско-финской войны Присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР Бессарабия являлась бывшей российской губернией, поэтому, по мнению правительства новообразованного СССР, должна была войти в его состав. В 1918 году Румыния объявила западноевропейским государствам о том, что не исключает аннексии Буковины и Бессарабии. В тот момент в регионе находилась Молдавская Демократическая Республика, руководимая лояльным Румынии Сфатул Цэрий. Это нарушало договор с РСФСР, подписанный в начале года. Воспользовавшись гражданской войной в России и анархией, румынские войска в январе того же года пересекли реки Дунай и Прут и дошли до Днестра. Со Сфатул Цэрий был подписан договор об объединении Бессарабии с Румынией. Новая граница с ОСР и УНР, потом с УССР и Молдавской АССР в составе СССР до 1940 года проходила по линии Днестра. Она не была признана советским правительством. РСФСР также категорически отказалась признать эти территории за Румынией[31]. Таким образом, если в случае Польши и Финляндии речь шла хотя бы о тех территориях, которые СССР юридически признавал за этими странами, то в случае с Бесарабией всё было не так и территория, очевидно, являлась более чем спорной. Местное население страдало от румынизации[31]:

Присоединение этой территории обошлось без военных действий. 27 июня 1940 г. король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту советской стороны и передал Бессарабию и Северную Буковину СССР. Военное значение – отодвижение границПрисоединение Западной Украины и Западной Белоруссии отодвинуло границы на запад, а значит увеличило время продвижения немецких войск к советским промышленным центрам, и дало больше времени на эвакуацию заводов. Противники пакта Молотова-Риббентропа указывают на то, что лучше бы СССР имел буферные государства между собой и Германией а потому не стоило присоединять Прибалтику. Однако это не выдерживает никакой критики. Благодаря тому, что в Эстонии находились советские войска, Эстония смогла оказывать сопротивление фашистским захватчикам с 7 июля по 28 августа 1941 г. – почти 2 месяца. Очевидно, что если бы на тот момент Эстония была бы независимым государством, то её вооружённые силы столько времени сдерживать вермахт не смогли бы. Если уж в большой Польше сопротивление длилось всего 17 дней, то в маленькой Эстонии оно продлилось бы 3-4 дня максимум. А между тем эти 2 месяца, которые сопротивлялась советская Эстония, были критически важными для организации обороны Ленинграда – как уже писалось выше, крупнейшего промышленного и второго по величине города страны. Блокада Ленинграда отвлекла на себя почти миллионную группу войск «Север» Вермахта. Очевидно, что если бы Ленинград был быстро взят в самом начале войны, то этот миллион немецких солдат смог бы принять участие в других сражениях, в результате чего история Великой Отечественной войны могла бы быть совсем иной и значительно более плачевной для СССР. Ну и в конце концов нельзя забывать, что 19 июня 1939 года посол Эстонии в Москве сообщил своему британскому коллеге, что в случае войны Эстония выступит на стороне Германии. То есть никакого сопротивления Эстонии бы и вовсе не было бы. С этой же точки зрения критически важно было отодвинуть советско-финскую границу от Ленинграда. Конечно, есть мнение, что если бы не зимняя война 1939-1940 годов, то Финляндия бы не стала затем союзником Третьего Рейха, и с севера Ленинграду бы ничего не угрожало, но гарантировать именно такое развитие событий никто не мог. Получение времени на подготовку к войнеСталин понимал, что Красная армия в 1939 году далеко не является совершенной, и советско-финская война это показала. Требовалось время на перевооружение и реорганизацию. И Германия этому помогала. По договору от 11 февраля 1940 года список военных материалов, предусмотренных к поставке германской стороной к концу текущего года, составлял 42 машинописные страницы, напечатанные через полтора интервала, и включал, например, чертежи и образцы новейших немецких боевых самолетов «Мессершмитт-109» и «-110», «Юнкерс-88» и т.д., артиллерийских орудий, танков, тягачей и даже целый тяжелый крейсер «Лютцов». Советский список состоял почти полностью из военных материалов и включал не только взятые на вооружение, но также и те, которые находились в разработке: десятки полевых морских и зенитных артиллерийских систем, минометы калибра 50—240 мм с боеприпасами, лучший танк Pz-III, торпедное вооружение, десятки радиостанций и др[17]. В обмен СССР поставлял сырьё – нефть, зерно, хлопок, лесоматериалы и др. Нейтрализация ЯпонииВ августе 1939 года СССР вёл бои с союзником Германии Японией в районе реки Халхин-Гол. Для Токио заключение советско-германского соглашения стало настоящим шоком. Советский разведчик Р. Зорге сообщал[32]:

Так и случилось – японское правительство ушло в отставку. Вполне возможно, что если бы пакт Молотова-Риббентропа не был бы подписан, то военные действия против Японии на Дальнем Востоке продолжились бы и после 1939 года. В мае 1941 года Советский Союз и Япония подписали договор о ненападении. Конечно, СССР всё равно пришлось держать крупные силы на Дальнем Востоке на случай, если Япония вдруг всё-таки нападёт, но, к счастью, на территорию СССР Япония так и не вторглась. Какие были альтернативы?1. Заключение военного и политического договора с союзниками без жестких условий (коридоры, обязательства) и детального планирования. Данный вариант рассматривает известный военный историк Алексей Исаев. Процитируем отрывок из его статьи «Пакт Молотова-Риббентроппа. Военный аспект»[33]:

Конечно, можно сказать, что и такой вариант лучше катастрофы 1941 года. Однако, о том, что в 1941 году события будут происходить именно так, советское руководство, естественно, не знало, а вот просчитывая возможные варианты, могло прийти к тем же выводам, что и Алексей Исаев. Естественно, что такое развитие событий Сталина устроить никак не могло. Источник: http://statehistory.ru | |||

| Просмотров: 1081 | | | |||

| Всего комментариев: 0 | |